Esta es la historia de la literatura argentina, desde la época de la conquista y colonización española del territorio argentino hasta la década del 1990. Se trata de una breve reseña de las escuelas, movimientos y tendencias de la literatura de Argentina junto a los principales escritores y poetas.

Artículo del columnista invitado para surdelsur.com

CONTENIDOS

Origen de la literatura argentina en la etapa colonial

La historia de la literatura argentina se comienza a escribir con la llegada de los conquistadores españoles. Dentro del panorama de las literaturas del Río de la Plata, no se reconocen rasgos amerindios, que distinguen por ejemplo, a las de México y el Perú.

La literatura de habla hispana en el territorio argentino se inicia con la conquista y colonización española. Los conquistadores trajeron en su tripulación cronistas que se encargaban de redactar y describir lo acontecido durante el periplo a las nuevas tierras.

Crónicas del Río de la Plata por viajeros extranjeros

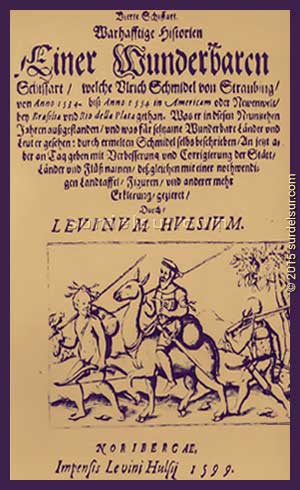

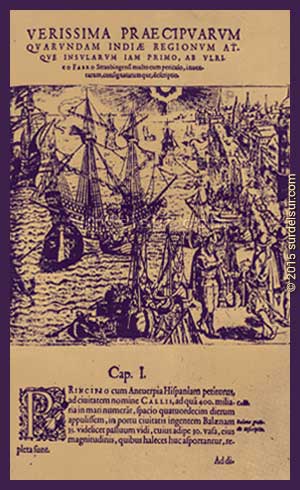

Portada y primer capítulo de Viaje al Río de la Plata (1534-1554) de Ulrico Schmidl, edición de Levinus Hulsius se puede encontrar una versión del libro para su lectura aquí

Los primeros registros literarios que se encuentran en la historia de las letras argentinas, son las crónicas de viajeros extranjeros. Con la expedición de Pedro De Mendoza protagonista de la primera fundación de Buenos Aires en 1536, arribó al Río de la Plata el soldado alemán Ulrico Schmidl (1510-1580) destacado cronista de la época. y Martín del Barco Centenera (1510-1580).

Martín del Barco Centenera (1510-1580), clérigo español inquisidor, participó activamente en la conquista y colonización de la región del Río de la Plata a partir de finales de 1573. Se le recuerda especialmente por ser el autor del “poema histórico” Argentina y conquista del Río de la Plata con otros acaecimientos de los reinos del Perú, Tucumán y el Estado del Brasil (1602), en el cual aparece por primera vez el topónimo “Argentina” para denominar a esta región.

Escritores nacidos en el Río de la Plata

Ruy Díaz de Guzmán (1558-1629) nativo de Asunción del Paraguay, es considerado el primer cronista nacido en el Río de la Plata.

Luis de Tejeda y Guzmán (1604-1680), discípulo de Góngora y San Juan de la Cruz, es el primer poeta argentino que registra la literatura argentina en sus orígenes.

En la historia de la literatura argentina, las letras de la época colonial o virreinal -seudoclásica, barroca y épica- crecen al amparo del fervor independentista: Vicente López y Planes (1785-1856), Pantaleón Rivarola (1754-1821) y Esteban de Luca (1786-1824).

Historia de la literatura argentina del siglo XIX

Durante el siglo XIX la literatura argentina funcionó como vehículo transmisor de ideas orientadas a la construcción de la nación, y a la identidad nacional.

La literatura gauchesca

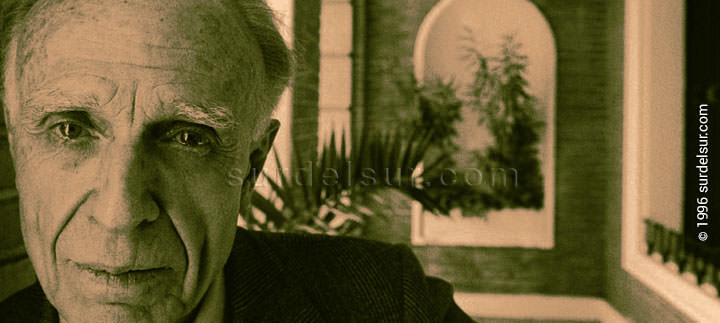

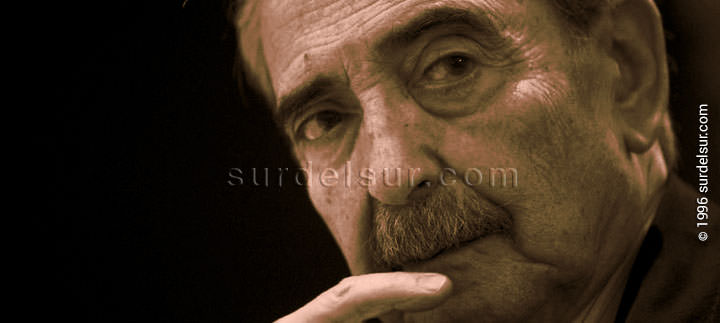

José Hernández (1834-1886)

José Hernández (1834-1886)

Aparecen los esbozos de la literatura gauchesca: Bartolomé Hidalgo (1788- 1822), Hilario Ascasubi (1807-1875) y Estanislao del Campo (1834-1880). Éste género nativo, alcanzará su máxima expresión con la obra El gaucho Martín Fierro (1872), de José Hernández (1834-1886), y posteriormente el libro gauchesco Vuelta de Martin Fierro (1879), representativo del sentimiento y el carácter nacionales.

La generación de 1837

Otro ejemplo en la historia de la literatura argentina, es la generación de los proscritos, por el gobierno de Juan Manuel Rosas. Es la generación de los jóvenes del ’37, fundadores de la Asociación de Mayo, que desde el exilio continuó trabajando en su afán de superar la antinomia que enfrentaba a unitarios y federales.

Críticos del hispanismo iluminista de Rivadavia, propician la ruptura con la tradición española, en favor del romanticismo francés que postula el retorno a las fuentes populares y al pasado medieval. Esteban Echeverría (1805-1851), su primordial epígono, fue el creador del primer cuento local y realista: El matadero. Concluyó su escritura 1840, pero fue publicado en 1871 después de su muerte, debido al paralelo entre los mataderos y el gobierno rosista. También fue autor del poema La cautiva (1837), donde el escenario de la pampa es primordial y del Dogma Socialista (1846).

Germina una literatura de madurez intelectual y política. En este período que precede a la caída del régimen rosista, se destacan con sus obras otros jóvenes. Entre ellos, Juan Bautista Alberdi (1810-1884): Fragmento Preliminar al estudio del derecho (1837) Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina (1852).

También, Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888) autor de Facundo (1845), considerado además, uno de los 10 escritores argentinos más emblemáticos.

Esa corriente literaria y generacional alcanzaría su primera instancia de cohesión grupal formal en el «Salón Literario», institución patrocinada por el librero Marcos Sastre (1808-1887).

La primer novela argentina

José Mármol (1817-1871) publica Amalia (1855), la primera novela argentina .

Mientras, la poesía decrece su espíritu combativo y se vuelve hacia lo anecdótico y sentimental, como es el caso de Carlos Guido y Spano (1827-1918) y Ricardo Gutiérrez (1836-1896).

También, prosperan las crónicas costumbristas, entre sus exponentes están Vicente Fidel López (1815-1903), Lucio V. Mansilla (1831-1913) y Juana Manuela Gorriti (1818-1892).

Por último, las crónicas históricas, que están representadas por Bartolomé Mitre (1821-1906), testimonian el sentimiento de la organización nacional.

La generación de 1880

La generación del ’80, traza teórica y metódica, de una literatura con señales propias, acentúa la coloración europeizante y la primacía cultural de Buenos Aires por antonomasia. Todavía no son significativas las letras de provincia.

La corriente inmigratoria de variedad étnica, acentúa el cambio de la gran aldea por la urbe cosmopolita. La poesía es lírica e imprecatoria, sus representantes son Leopoldo Díaz (1862-1947) y Pedro B. Palacios “Almafuerte”(1853-1917).

En cambio, el ensayo es un género reciente, en el que se destacan: José Manuel Estrada (1842-1894), Pedro Goyena (1843-1892) y Joaquín V. González (1863-1923).

Por último, la narrativa en la generación del ’80, péndula entre lo social y el costumbrismo, un ejemplo de ello son: Miguel Cané (1851-1905), Eugenio Cambaceres (1843-1888), Julián Martel (1867-1896), Francisco Sicardi (1856-1927) y Carlos María Ocantos (1860-1949).

Modernismo

Hacia final de siglo XIX, de la mano y la letra de Rubén Darío (1867-1916), poeta nicaragüense llamado el príncipe de las letras castellanas, surge el Modernismo.

Preciosismo y simbolismo, resumen la nueva estética, la que dará la voz más alta de la poesía argentina contemporánea: Leopoldo Lugones (1874-1938), a quien se debe, asimismo, el primer cuento de ciencia ficción en la historia de nuestra literatura. Lugones es el paradigma que cesura en dos campos la literatura argentina.

Historia de la literatura argentina del siglo XX

Continuando con la historia de la literatura argentina, entramos al siglo XX donde se inicia un período de estabilidad política después de las guerras internas, junto el aporte de la inmigración europea.y el crecimiento económico.

La literatura argentina del siglo xx se caracteriza por el deseo de experimentación. La aparición de distintos movimientos y vanguardias buscan crear nuevas formas y contenidos.

Sencillismo y criollismo

La voz de Lugones, entonces, resonará por largo tiempo, pero, lateralmente, surgen otras dos líneas de creación.

En primer término, encontramos el criollismo, pontificador del realismo rural, con Horacio Quiroga (1878-1937) al que definieron como el mejor escritor uruguayo de la literatura argentina, y Roberto J. Payró (1867-1928) que sintetiza el costumbrismo gauchesco.

En segundo término, el sencillismo, una poética de lo popular con Evaristo Carriego (1883-1912) y Baldomero Fernández Moreno (1886-1950).

Un intermedio crítico permite rescatar, entre otros, el tradicionalismo de Ricardo Güiraldes (1886-1927) y Guillermo E. Hudson (1841-1922); el preciosismo de Enrique Larreta (1875-1961); y el mester de juglaría de Enrique Banchs (1888-1968).

Matinfierrismo

La Revista Martín Fierro, publicada en 1924, marca la aparición de una nueva tendencia. La primera generación consolidada dentro de la historia de la literatura argentina es, sin duda, la de los martinfierristas (c. 1922). El movimiento aporta una doctrina intelectual en la que confluyen sendas corrientes representativas la de Florida y la de Boedo.

El grupo literario de Florida, adscribía al ultraísmo con Oliverio Girondo (1891-1967), Jorge Luis Borges (1899-1986), Leopoldo Marechal (1900-1970) y Macedonio Fernández (1874-1972). También, el contemporáneo y doloroso Ezequiel Martínez Estrada (1895-1964) encargado de revelar la verdad detrás del relato.

En cambio los escritores del grupo Boedo, impresionados por el realismo ruso como Raúl González Tuñón (1905-1974), César Tiempo (1906-1980), Elías Castelnuovo (1893-1982) y Ricardo E. Molinari (1898-1996), practicaban el estilo clásico, y la lírica preciosista.

Novismos

Al filo de esa década y comienzo de la siguiente, se insertan los novismos

Inscriptos en esta corriente, hubo una promoción de poetas: Arturo Cambours Ocampo, Carlos Carlino (1910-1981) y José Portogalo (1904-1973).

También narradores como: Arturo Cerretani (1907-1986), Roberto Arlt (1900-1942), Luis María Albamonte (1911-1982) y Luis Horacio Velázquez (1912-sf)).

No faltaron dramaturgos como: Roberto Valenti (1907-1958), Juan Oscar Ponferrada (1907-1990) y Javier Villafañe (1909-1996).

Este grupo postula la reflexión filosófica del hombre y la restauración de la esencia de la argentinidad.

La Generación de 1940

La generación del ’40 en la historia de la literatura argentina, se centra en la poesía, donde desarrolla lo descriptivo, lo nostálgico y lo memorioso con Vicente Barbieri (1903-1953), Olga Orozco (1920-1999), León Benarós (1915-2012) y Alfonso Sola Gonzáles (1917-1975).

Los narradores en cambio, se alinearon algunos con en el idealismo: María Granata (1923), Adolfo Bioy Casares (1914-1999), Julio Cortázar (1914-1984) y Manuel Mujica Láinez (1910-1984). Otros, con el realismo: Ernesto L. Castro (1902), Ernesto Sábato (1911-2011) y Abelardo Arias (1918-1991).

También, hubo autores con algunos toques urbanos y costumbristas: Joaquín Gómez Bas (1907-1984) y Roger Plá (1912-1981).

No abundaron los ensayistas, sin embargo podemos nombrar a: Antonio Pagés Larraya (1918-2005), Emilio Carilla y Luis Soler Cañas (1918-1984).

El neohumanismo

Hacia 1950 surge en la historia de la literatura argentina, otro hito: el neohumanismo, que es una respuesta al nuevo estado del pensamiento de posguerra.

En un andarivel corren los vanguardistas: Raúl Gustavo Aguirre (1927-1983), Edgar Bayley (1919-1990) y Julio Llinás (1929). En otro, los existenciarios: José Isaacson (1932), Julio Arístides y Miguel Ángel Viola.

Más allá, quienes concilian ambas tendencias con un soporte regionalista: Alfredo Veiravé (1928-1991), Jaime Dávalos (1921-1981) y Alejandro Nicotra (1931).

Entre los narradores encontramos testimonios candentes de la época: Beatriz Guido (1922-1988), David Viñas (1927-2011) y Marco Denevi (1922-1998). Se percibe, en la mayoría de estos escritores, una fuerte influencia de la poesía anglosajona e italiana.

La Generación de 1960

Nueva cesura generacional tiene lugar en 1960 en la historia de la literatura argentina. Las influencias son heterogéneas: Sartre, Camus, Eluard; algunos españoles, como Celaya; y connacionales como Borges, Arlt, Cortázar y Marechal.

Dos tendencias se advierten. Por una parte, el rastreo del tiempo metafísico y la historicidad con Horacio Salas (1938), Alejandra Pizarnik (1936-1972) y Ramón Plaza (1937-1991). Por otra parte las convulsiones urbanas y sociales: Abelardo Castillo (1935), Marta Lynch (1925-1985) y Manuel Puig (1932-1990).

La Generación de 1970

Los años setenta son oscuros para la creación intelectual en la historia de la literatura argentina. El signo de la época es para algunos autores el exilio, tal es el caso de Juan Gelman (1930-2014) y Antonio Di Benedetto (1922-1986). Otros escritores encontraron la muerte, como ser Roberto Santoro (1939-1977), Haroldo Conti (1925-1976), Rodolfo Walsh (1927-1977).

Algunos poetas: Agustín Tavitián y Antonio Aliberti (1938-2000); narradores: Osvaldo Soriano (1943-1997) y Fernando Sorrentino (1942); y ensayistas: Ricardo Herrera y María Rosa Lojo (1954) sobresalen entre las vicisitudes y renuevan el campo de las ideas éticas y estéticas.

Nuevamente son sus referentes Eluard, Eliot, Montale y Neruda.

A partir de 1990

La década de los noventa en las letras argentinas, señala el reencuentro de los sobrevivientes de las distintas generaciones, en una coalición intelectual de revisión de valores y textos, frente a un final de siglo enigmático pero esperanzado.

También te puede interesar:

Conocer la relación entre la literatura y el tango >>

10 escritores argentinos emblemáticos y 10 obras fundamentales de la literatura argentina >>

Bibliografía

- Argentina.gov.ar Ministerio de Educación, Biblioteca Digital